Corona-Infektionen: Abwasser-Monitoring ermittelt Viruslasten zuverlässig

Schon im April 2020, also kurz nach Ausbruch der Corona-Pandemie, hatten Forscher:innen der Ludwig-Maximilians-Universität München damit begonnen, Abwasserproben auf das Sars-CoV-2-Virus zu untersuchen. Jetzt konnten sie erste Ergebnisse präsentieren.

Abwasser-Monitoring ist gut geeignet zur Infektionsüberwachung

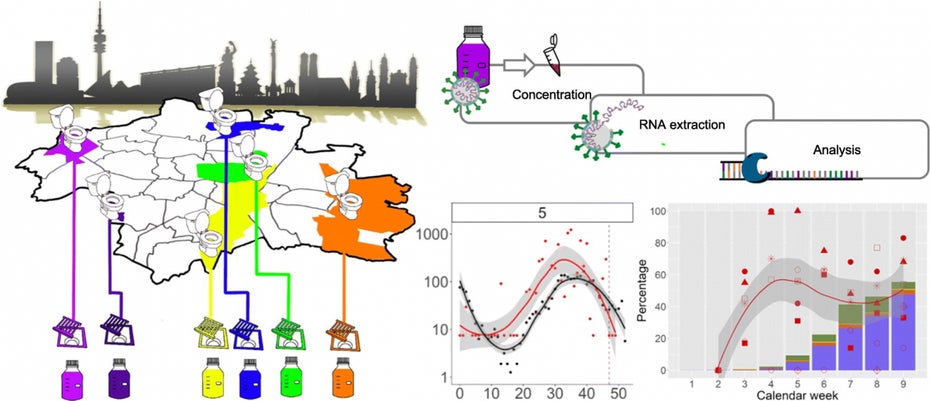

Laut den Wissenschaftler:innen ist es möglich, mithilfe von Abwasser-Monitoring Infektionszahlen des Coronavirus zu ermitteln. Im Rahmen einer Langzeitstudie haben die Forscher:innen ein Jahr lang wöchentlich Abwasserproben an sechs festgelegten Orten im Münchener Stadtgebiet entnommen. Diese Proben wurden dann mithilfe von PCR-Tests auf Sars-CoV-2-Viren untersucht – dabei wurde auch überprüft, ob es sich um besorgniserregende Mutationen handelt.

Die Wissenschaftler:innen haben dabei herausgefunden, dass die so ermittelten Infektionszahlen „gut mit den offiziellen Daten der Sieben-Tage-Inzidenz in den jeweiligen Stadtgebieten übereinstimmte[n]“. Tatsächlich habe man so Inzidenzen für die Virusverbreitung drei Wochen früher berechnen können, als es Gesundheitsämtern anhand der Meldedaten möglich war. Die zunehmende Verbreitung der Alpha genannten Mutation sei so bereits im Januar 2021 möglich gewesen.

An insgesamt sechs Orten im Münchener Stadtgebiet haben die Forscher:innen Abwasserproben entnommen und auf Coronaviren untersucht. Ihre Ergebnisse decken sich mit den von den Gesundheitsämtern ermittelten Inzidenzzahlen. (Grafik: LMU München)

Die Studie bestätigt laut den Forscher:innen „das Potential des Abwasser-Monitorings als Frühwarnsystem für die Sars-CoV-2-Pandemie und die Vorteile im Vergleich zu Massentests durch Abstriche.“ Auch die Europäische Kommission hat im März dieses Jahres darauf hingewiesen, dass Abwassertests ein wichtiges Frühwarnsystem für lokale Infektionscluster sein können. Was die einzelnen Länder indes aus dieser Empfehlung machen, steht auf einem anderen Blatt.

Alternative Testmöglichkeiten gibt es einige

Der Vorstoß der Münchener Wissenschaftler:innen ist freilich nicht der einzige Versuch, Alternativen zum weit verbreiteten Rachen- oder Nasenabstrich zu entwickeln. Die Ergebnisse muten dabei teils doch sehr kurios an. So gibt es beispielsweise einen Test, bei dem die Proband:innen acht bis zehn Sekunden lang laut schreien oder singen müssen. Auch die Smartphone-Oberfläche ist schon als gut geeignetes Testgebiet identifiziert worden. Ebenfalls könnte der Gang ins Testzentrum bald einer Videosprechstunde weichen. Alternativ können Menschen auch Masken mit integriertem Test tragen.

Ich habe Zweifel, dass das wirklich so gut funktioniert.