Quantencomputer-Chip Majorana 1: So will Microsoft Google und IBM überholen

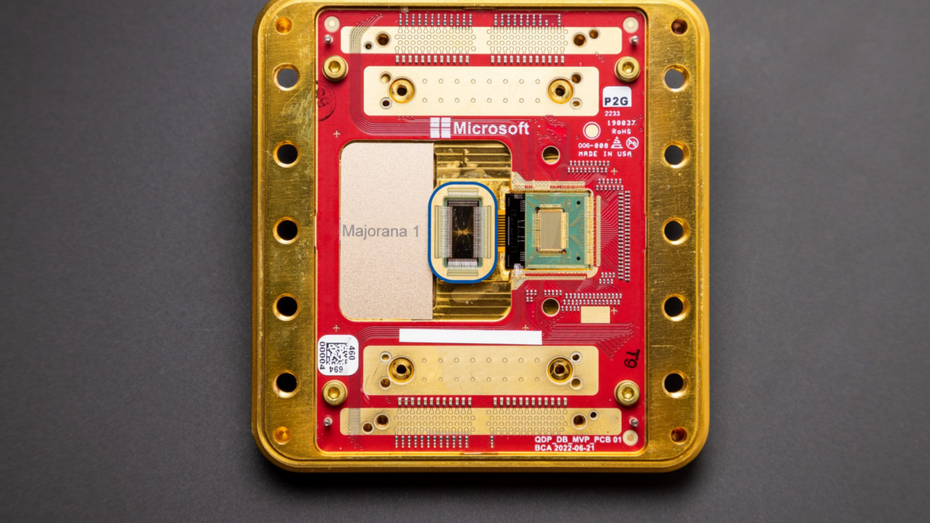

Der Majorana-Chip, den Microsoft jetzt vorstellt, enthält nun wieder die bereits bekannten Nanodrähte. (Bild: Microsoft)

Microsoft hat nach eigenen Angaben eine neue, sehr viel robustere Technologie für Quantencomputer entwickelt. Der Chip, den der Konzern vorgestellt hat, soll acht sogenannte „topologische Qubits“ enthalten. Wenn der Chip tatsächlich hält, was er verspricht, wäre das der ziemlich überraschende Erfolg von Forschungen, die seit 20 Jahren laufen.

Quantencomputer sollen Probleme lösen, an denen sich klassische Computer die Zähne ausbeißen. Doch dafür brauchen sie Qubits. Das sind „Zustände“ von subatomaren Teilchen wie Elektronen oder Photonen. (Wenn Physiker davon sprechen, dass sich Quantensysteme in einem bestimmten „Zustand“ befinden, meinen sie, dass diese zum Beispiel eine bestimmte Energie haben, sich an einem bestimmten Ort befinden oder sich mit einer bestimmten Geschwindigkeit bewegen).

Topologische Qubits: Microsoft setzt auf exotischen Außenseiter

Qubits herzustellen und zu kontrollieren, ist allerdings ziemlich schwierig. Einige Unternehmen wie IBM, Google und Rigetti Computing verwenden supraleitende Schaltkreise, die auf Temperaturen gekühlt werden, die kälter sind als das Umfeld im Weltraum. Andere Firmen, etwa Ionq, fangen einzelne, elektrisch geladene Atome in elektromagnetischen Feldern auf einem Siliziumchip in Ultrahochvakuumkammern ein. Im Unterschied dazu setzte Microsoft mit seinen topologischen Qubits auf einen exotischen Außenseiter.

Typologischen Qubits heißen topologisch, weil sie vereinfacht gesagt nur in einer bestimmten räumlichen Anordnung existieren. Topologische Qubits sind besonders stabil, weil ihre Information nicht lokal, sondern global über eine topologische Struktur verteilt ist. Dadurch sind sie robust gegen lokale Störungen.

Als eine kleine Forschungsgruppe bei Microsoft 2004 dazu die Arbeit aufnahm, existierte das Konzept nur auf dem Papier. Bisher hatte noch nie jemand die exotischen Quantenzustände, die Microsoft nutzen wollte, tatsächlich gesehen. 2015 weitete Microsoft die Forschung aus, denn zu dieser Zeit begannen auch die anderen großen Techkonzerne mit Milliardensummen in die Entwicklung von Quanten-Hardware einzusteigen. Damals verfügte das leistungsstärkste bereits gebaute Quantensystem über 14 Qubits. Heute rechnet der größte Quantenchip – von IBM – mit rund 1.000 Qubits. Und während nur einige große Konzerne in das Feld vordrangen, gibt es heute auch ein weltweites Ökosystem von Startups, von denen neun bereits mehr Wert sind als 100 Millionen US-Dollar.

Rückblick auf die Chip-Entwicklungsziele von vor zehn Jahren

„2014 verkündete IBM, in den kommenden fünf Jahren drei Milliarden US-Dollar in die Erforschung von Post-Silizium-Technologie stecken zu wollen. Ein Teil dieses Geldes – wie viel, verrät IBM nicht – geht in die Entwicklung von Quantencomputern, deren Erforschung der Konzern in den letzten Jahren stetig ausgebaut hat“, schrieb MIT Technology Review im Frühjahr 2015. „Und nur zwei Monate später, im September 2014, verkündete Google, einen eigenen Quantenprozessor entwickeln zu wollen.“

Für seine typologischen Qubits setzte der Konzern auf einen exotischen Materialmix: Nanodrähte, mit Schichten aus Halbleitermaterial und supraleitenden Schichten aus Aluminium. Doch nach anfänglichen Erfolgen verlief die Microsoft-Forschung in einer Sackgasse. Ein Paper von 2018 mit ersten, sehr vielversprechenden Messergebnissen mussten die Forschenden 2021 zurückziehen, weil sie Daten falsch interpretiert hatten. Während die Konkurrenz mit ihren Quantenchips Erfolge verkündete, blieb es um Microsoft lange still.

Warum Microsoft auf Nanodrähte setzt

2023 meldete sich der Konzern mit den topologischen Qubits wieder zurück – aber mit einem völlig neuen Versuch: Gemeinsam mit dem Startup Quantinuum gelang es ihnen erstmals, Ionen auf einem Quantenchip so miteinander zu verschränken, dass ein topologisches Qubit entstand. Jetzt arbeiten sie daran, diese Qubits gezielt miteinander zu verknüpfen.

Der Majorana-Chip, den Microsoft jetzt vorstellt, enthält nun wieder die bereits bekannten Nanodrähte. Damit sollen sich angeblich Millionen von Qubits auf einem Chip realisieren lassen – die noch dazu sehr viel unempfindlicher gegen Störungen sein sollen als alle bisher bekannten Qubits. Bisher hat der Konzern allerdings nur ein Paper veröffentlicht, in dem er beschreibt, wie sich damit einzelne Qubits herstellen und auslesen lassen. Es könnte allerdings auch dieses Mal wieder so sein, dass die Messwerte von Verunreinigungen in den Materialien verursacht worden sind. Der nächste wichtige Prüfstein für den Bau eines topologischen Quantencomputers wäre, mehrere Qubits mit logischen Operationen miteinander zu verknüpfen. Handverlesenen Forschenden soll Microsoft bereits mehr über den Chip verraten haben – allerdings unter Embargo.