Tagelange Bootzeit: Entwickler bringt Linux auf allerersten Mikroprozessor

Wie leistungsschwach muss ein Mikroprozessor sein, dass Linux auf ihm nicht mehr läuft? Dmitry Grinberg probierte es an einem Intel 4004 aus.

Intel 4004: Urgestein der Mikroprozessor-Ära

Der Intel 4004 war der weltweit erste kommerziell erhältliche Mikroprozessor, der 1971 von Intel entwickelt und auf den Markt gebracht wurde. Er gilt als Meilenstein in der Geschichte der Computertechnologie, da er erstmals die Funktionen einer ganzen Zentraleinheit (CPU) auf einem einzigen integrierten Schaltkreis (IC) unterbrachte.

Der Intel 4004 war ein 4-Bit-Mikroprozessor. Das bedeutet, dass er Daten in 4-Bit-Schritten verarbeiten konnte, was im Vergleich zu späteren Prozessoren sehr einfach war. Die ursprüngliche Taktfrequenz des 4004 lag bei gemächlichen 740 kHz. Der Chip enthielt etwa 2.300 Transistoren, während moderne Prozessoren Milliarden von Transistoren beherbergen.

Übertaktet und mit Emulation: Grinberg installiert Linux

Ursprünglich für Taschenrechner entwickelt, fand er jedoch später Anwendung in einer Vielzahl von Geräten, darunter frühe Computer und Steuerungen. Der Intel 4004 gilt als Beginn der Mikroprozessor-Ära. Er legte den Grundstein für die weitere Entwicklung leistungsfähigerer Prozessoren wie dem Intel 8008 und später der populären x86-Architektur, die bis heute verwendet wird.

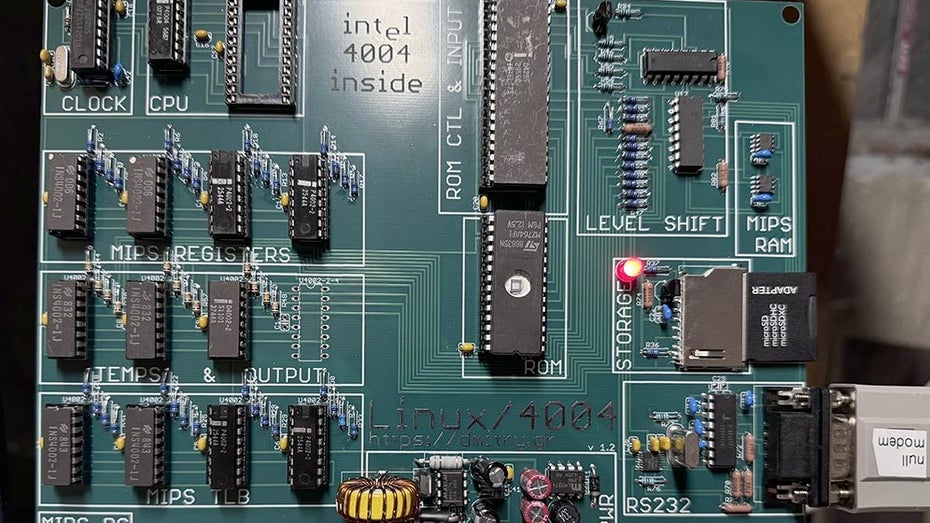

Um überhaupt eine Chance zu haben. Linux auf dem Taschenrechner-Chip laufen zu lassen, musste er dessen Leistung von 740 auf 790 kHz übertakten. Nach vielen Mühen, die Grinberg in einem sehr ausführlichen Blogbeitrag beschreibt, gelang es ihm letztlich, ein Debian-Abbild mit abgespecktem Linux-Kernel 4.4.292+ auf dem Intel 4004 zu starten.

Startvorgang dauert 5 Tage

Allerdings dauert allein schon der Startvorgang fast fünf Tage. Um Linux überhaupt an den Start zu bekommen, setzte Grinberg einen Mips-R3000-Emulator ein. Dieser Chip wurde in den späten 1980er Jahren hergestellt.

Auch wenn Grinberg nun die Krone dessen, der ein Linux auf dem ältesten Gerät ans Laufen bekommt, zurückerobert hat, räumt er ein, dass seine Arbeit keinen praktischen Nutzen hat. Er bezeichnet seine Kreation deshalb als Kunstobjekt.